Pat Martino奏法研究(51)

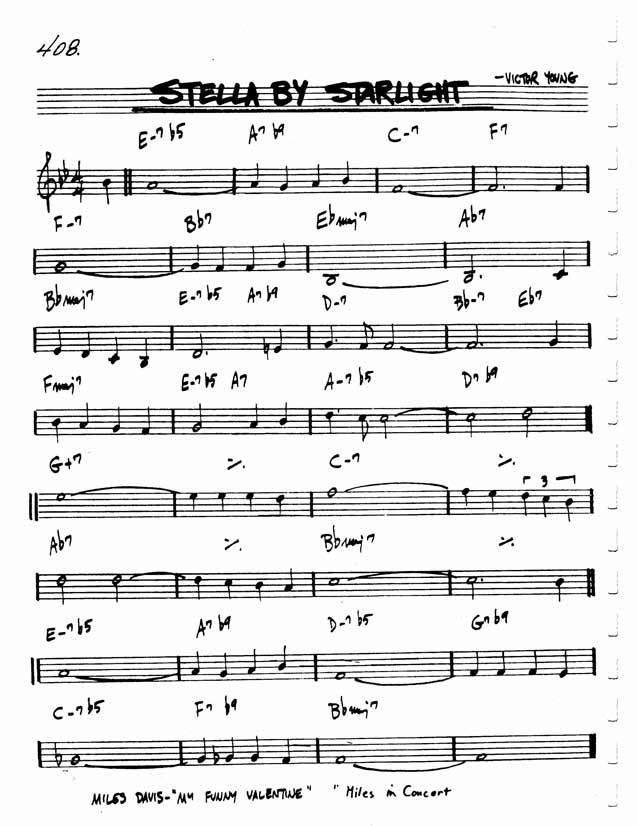

今回は3~6小節の解説をします。

まず譜面をご覧になってください。3・4小節でひとくくり、5・6小節でもうひとくくりと一旦分けて考えます。理由はCm7-F7でⅡ―Ⅴ(もしくはI-Ⅳ)、Fm7-B♭7でⅡ-Ⅴと考えることができるからです。彼のマイナー・コンバージョンをこれに乱暴にあてはめてみると、「Cm7-F7はF7⇒Cm7だからCドリアンスケール」で、「Fm7→B♭7はB♭7⇒Fm7だからFドリアンスケール」が使えてます。ですから、3・4小節目はCドリアン、5・6小節目はFドリアンで弾いてみてください!以上終わり!です。この辺で話がちんぷんかんぷん???の方はこの講座の(14)【2-1】を読み直してみてください。もしくは、お気軽にご質問ください。

上で話したことは間違っていませんし、パットもこの考えで弾くとは思いますが、さすがに全てのコーラスはこのようには考えないと思います。じゃー、他にどうアプローチするか?とかというと次のようにも考えられます。

先に5.6小節のFm7―B♭7の方から解説すると、続く7小節目に注目です。E♭△7ですよね。Fm7-B♭7-E♭△7でE♭メジャーでのⅡ-Ⅴ-Ⅰになってます。要はB♭7→E♭△7がドミナント・モーションなわけです。そこで、B♭7⇒Bm7とコンバージョンしてB♭7のところをBドリアンを弾きます。話についてきてない人はこの講座(16)【2-3】をよーく読んでくださいね(笑)。あっ、笑ってちゃダメです。ここはマイナー・コンバージョン・コンセプトで一番重要な部分です。また別な見方をすれば、B♭7⇒Bm7⇒E7ですから、Fm7-B♭7-E♭△7 ⇒ Fm7-E7-E♭△7と裏コードもしくはE♭への半音進行と考えて弾いているとも言えます。

戻って3・4小節目のCm7-F7のF7の部分ですが、F7に続く5小節目はFm7だから、今度はドミナント・モーションじゃないですね。したがってF7⇒F#m7と考えてF#ドリアンはダメかというと、そんなことはなくて、結構な確率でパットはここでF#ドリアンを弾くと思います。なぜF#ドリアンが使えるのでしょう?それは4小節目F7(F#ドリアン)→5小節目Fm7(Fドリアン)でドリアンの半音進行が生まれてかっこよいからです。

以前もこの講座でお話したように、マイナー・コンバージョンはコード単体で何にコンバージョンするか(できるか)が一意に決まるものではなく、「次に何のコードがあるのか」「どのような機能(位置づけ)で使われているのか(使いたいのか)」によって何通りも考えられることになります。

参考動画ですが、最初はCドリアン、Fドリアンのみ、2回目はCドリアン→F#ドリアン→Fドリアン→Bドリアンと弾きわけてます。

みなさんが雰囲気を掴むこと優先で弾いていますので、良いアドリブ演奏とは言い難いですね。お許しください!

それでは!