僕の音楽史(177)

蔵王ジャズフェスティバルで対バンだった「OGD」のメンバーと知り合いになったことで多少僕の音楽仲間の輪が広がりました。OGDというのはメンバーはギタリスト小泉清人さんとオルガン高野正一さんを中心に活動していたオルガントリオです。ただ、当時はアルトサックス松本英之君(当時は早稲田ダンモを卒業したばかり?)が参加していて、カルテット構成でした。

ギタリストにとってはオルガントリオというのは魅力的ですし、一度はやってみたい構成です。そして、何よりもギタリストの小泉さんのウェス・モンゴメリーに根ざしたオーソドックスなプレイは大変素晴らしいものでした。彼のプレイを聴いて「俺のギターはまだまだ半端もんだなw。うわべの格好良さばっかり真似してるだけだ。もっとジャズギターの伝統的なプレイを研究し直さなきゃなぁ」と感じ、改めてジョー・パスやブルース・フォアマンなどのプレイを再研究した覚えがあります。

また、オルガン高野さんの音楽の知識には驚かされました。その知識はジャズのみならず、僕の大好きな70年代ロックについても知識は豊富でした。また、オルガニストであることもあってか、一緒にプレイすることの多いジャズギタリストにも詳しく、特に僕の大好きなマルティーノの初期の作品について色々教えていただきました。

これをきっかけに、東京に戻ってから彼らのライブに一度シットインしてプレイさせてもらった記憶があります。今でも覚えていますが、その時に小泉さんと「オールド・フォークス」をデュオでプレイしました。自分の音と彼の音の「音の太さ」というか「音圧」の違いに愕然としました。フレーズばかり重視していましたが、やはり音楽というのは「音ありき」と改めて痛感させられた時でした。

僕の音楽史(176)

下の動画は蔵王ジャズフェスティバルでの僕らの演奏の中からのものです。

当日僕らは3曲(この映像の前にボーカル部門優勝者清水貴和子さんの歌伴が2曲ほどありました)演奏しました。演奏曲は「The Great Stream」「Nardis」「Cantaloupe Island」の3曲でバンドのみの演奏で約15分のみでした。この動画はこのう2曲をお届けしています(NardisとCantaloupe Island)。

スタートを待つステージの袖でみんなと「何演奏する?」なんて話していました。僕の中では、浅草コンテスト優勝の副賞での参加ということなので、コンテストで演奏した「The Great Stream」は演奏するものの、他の曲はあんまりはっきりと決めていませんでした。僕らは直前ではいつもこんな感じでした。僕がまだバンドリーダーとしてしっかり行動できていないことも理由のひとつなのですが、リーダーとしていつも関係者とのやりとりで、事前も当日もバタバタしてなかなか演奏に気持ちが集中していないことが大きな要因でした。

この時もベースの荻原さんが「ナーディスとかどうですか?ベースの無伴奏ソロから入って、ドラムが途中から入って、最後はみんなでわーって演って、テーマ弾いて終わるみたいな....。」

僕的にはエバンスの曲ですし、普段あまり演奏しない曲なのでチャレンジではありましたが、「一応テーマは弾けるし、最悪ロストしてもEm一発でいけるかなw」と考えました。大体、もう、あーだこーだ言ってる時間的余裕もありません。そして、もう一曲は一応野外フェスティバルということで、当時メセニー&ディジョネットのプロジェクトでの演奏で人気が出ていたハービーのカンタロープでいくことにしました。

この動画は対バンで出演したOGDのメンバー達(前回の記事参照)がホームビデオで録画してくれたものです。当時のビデオカメラの映像ですから、画像の良さを期待されても困ります。ところどころ画像がブレますし、演奏が飛んだりしていますがご容赦くださいw。

今改めて聴くと本当に素晴らしいメンバー達でした。ナーディスの荻原さんベース・ソロを聴くと「これなら吉祥寺のコンテストでソリスト賞とるわけだ!」と納得できる素晴らしい演奏です。ドラムの宇山君も歯切れがよく、タイトでかっこいいです。阿部くんもテクニカルで絶妙なアウトラインはこの当時からのものですね。僕の演奏は内容はともかくとしてw、沢田さんのポリトーンを借りたおかげでギターはとても良い音で演奏できていたようです。

またこのメンバーで演奏する機会を持ってみたいですね。

ソロ・ギター道場(41)

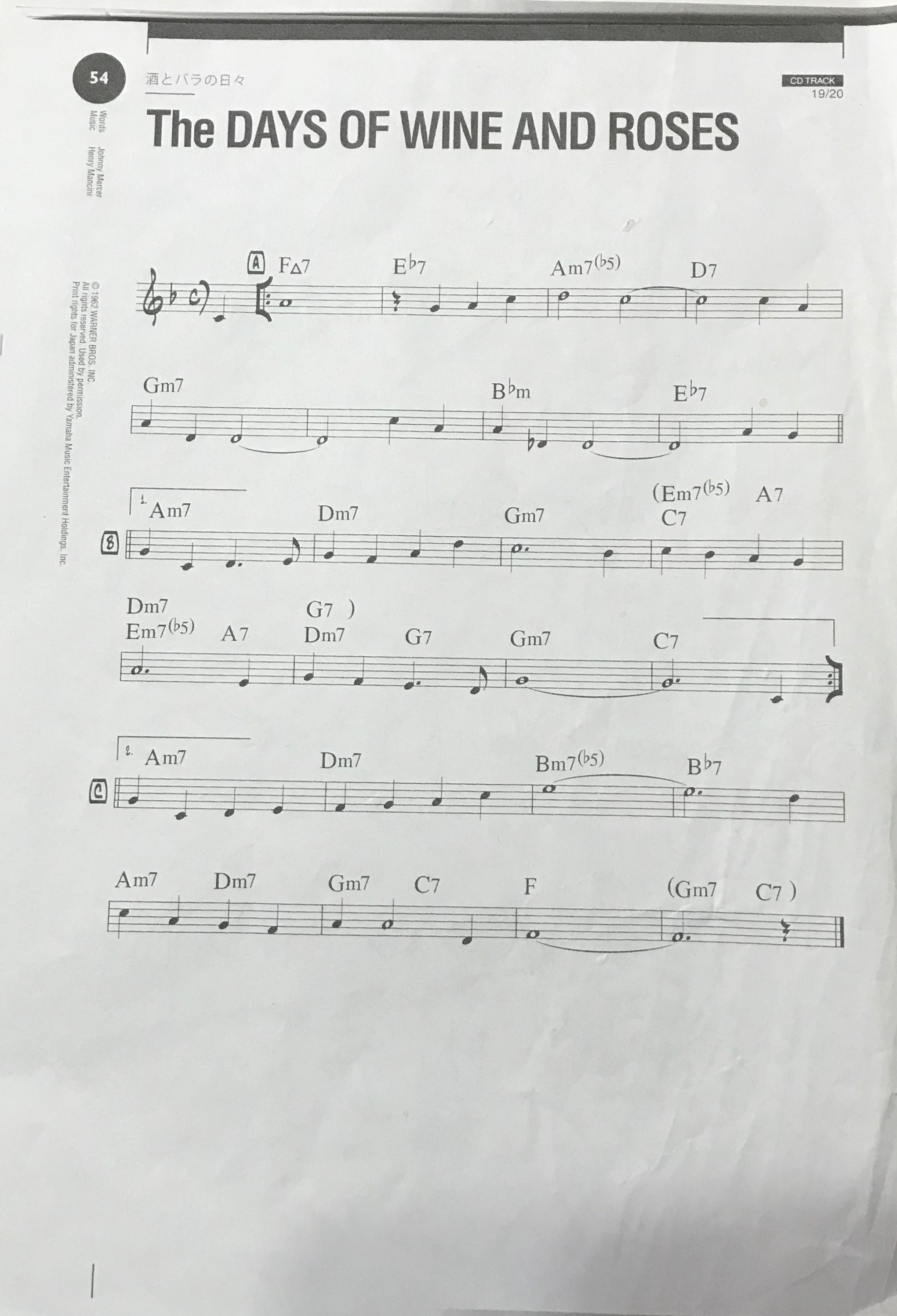

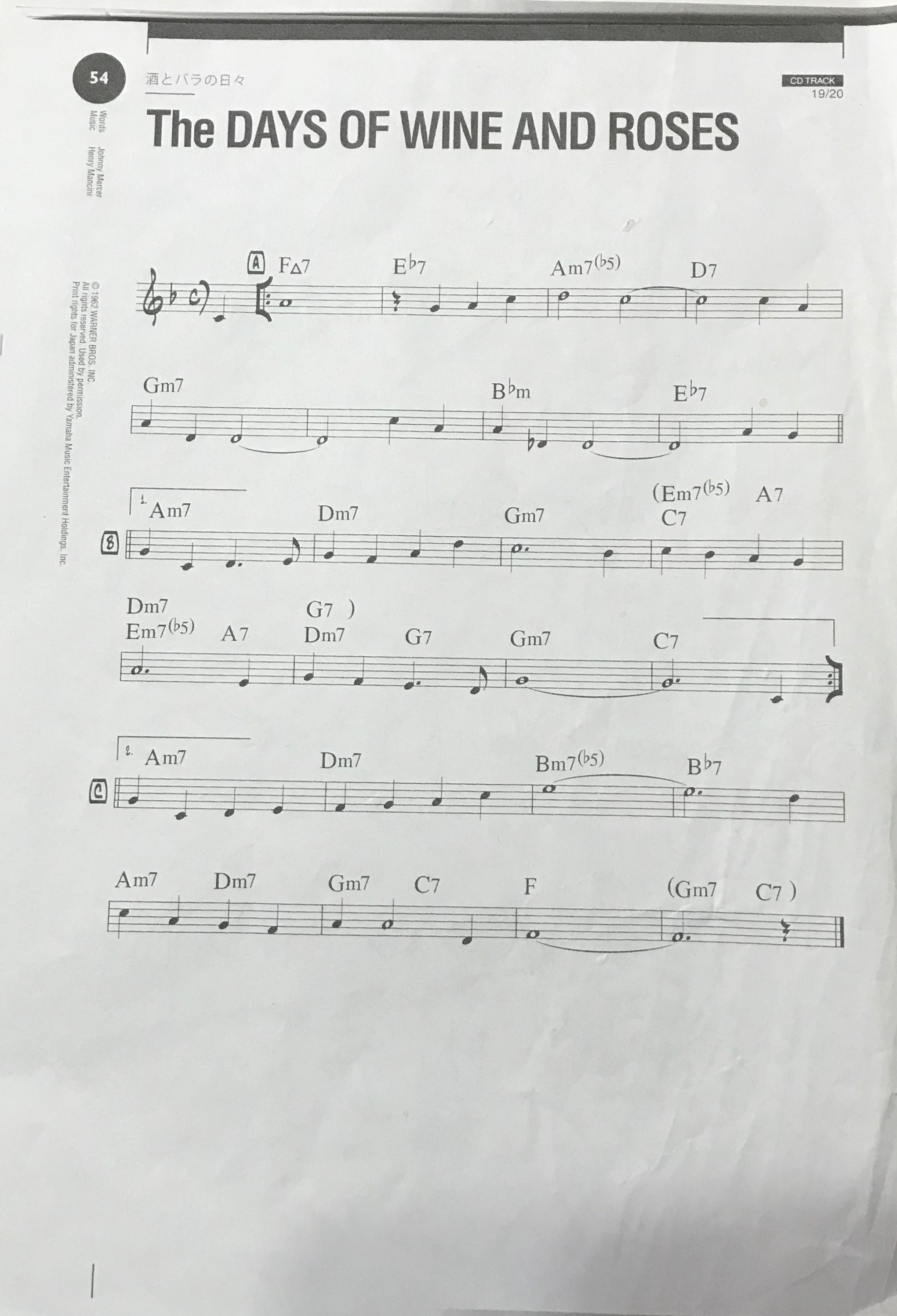

今までの解説以外は繰り返しの部分が多いので、こんなところで酒バラは終わりにしたいと思います。

この曲、ジャムセッションではよくやるのでは?と思いますが、自分のライブで演奏することがあまりなかったので、以外に苦手でした。そこで、最近はあえて取り上げて演奏しています。

今回はガット弦での演奏です。特に何の工夫もなく、淡々と2コーラスやっているだけですので、観賞用では全くもって面白くも何ともないですが、これからジャズのソロギターに挑戦!みたいな方には参考になるのではないかと思います。

寝起き姿で失礼します。あと、時計を外していないので、少しカチャカチャとうるさいですw。

次回からはブルースを題材にやっていこうと思います。

お楽しみに!

僕の出会ったギター達(29)

今回はアンプ音です。ピックアップの情報は正直わかりません。購入先のギタープラネットのコメントは「オリジナルPAFの様ですが、詳細は確認中」とのことで、その後、情報は敢えて聞いていません。オリジナルだろうと何だろうと「今鳴らした音」に興味があるだけで、その音が気に入っていればどうでも良いです。

いつもの様にアンプはDV-Mark Littleのトーンは全て中位です。ギター側は最初はトーン10で、後半は6くらいに落としています。どこで変えたかは聴いてみれば明らかです。

僕はこもり系の音が比較的好みですので、トーンを絞った後半の音の方が好きですが、いかがでしょうか?

多分これで175系の楽器は全て紹介終了ですので、次回以降はもう少しサウンドの違いがわかるように、複数の楽器を動画の中で比較しながらお伝えしようかなと考えています。

僕の音楽史(175)

そんな時、浅草や吉祥寺で審査員をしていただいたジャズギタリスト沢田駿吾さんからジャズフェスティバル出演のお話をもらいました。

沢田駿吾さんからお話いただいたジャズフェスティバルは8月に行われる「蔵王ジャズフェスティバル」というものでした。当時、夏は日本全国の色々な場所でジャズフェスティバルが行われていました。蔵王はメジャーなフェスティバルというわけではなかったものの、またとない機会でもありましたので、もちろん喜んでお受けしました。沢田さんの率いるバンドがこのフェスティバルに出演するとのことで、彼が審査員を引き受けていた浅草ジャズコンテストで優勝した我々とボーカル部門で優勝した清水貴和子さんを招待してくれたのでした。また、オルガントリオ+アルトの「OGD」というバンドも一緒に招待されていました。彼らは僕らより何年か前に浅草コンテストで優勝したバンドとのことでした。このフェスティバルをきっかけにOGDのメンバーと僕は音楽活動を共にすることにもなりますが、これについては今後の「僕の音楽史」の中で書いていくことになると思います。

沢田さんは本当に優しい方でした。事前にこんなお話をしてくれました。

「武田君はギターアンプはポリトーンを使ってたよね?僕もポリトーン使っているんだよ。僕はアンプ持っていくから演奏の時はそれ使ってもいいよ。電車でアンプ持ってくるのは大変だろうからね」

お言葉に甘えて沢田さんのアンプを使わせていただきました。

次回はこの時の演奏動画を紹介しながら話を進めたいと思います。

おたのしみに!

ソロ・ギター道場(40)

5〜8小節のGm7ーB♭m7/E♭7の部分、もうマイナー7thと言ったらコレってくらい、紹介するまでもない小技を一応やっておきます。

Gm7では4弦を9thのA音から順にA音(9th)G音(Root)F#音(△7)F音(7th)と順番に降りていきます。B♭m7のところはE♭7に続くので、C→B♭→A→A♭→Gという風にE♭7の3度G音まで下がります。動画の後半では少しテンポに乗って弾いています。

9小節目Am7のところのメロディ音ドレミのところは、カウンターラインと言って、上がるメロディに下がるメロディをぶつけるアイディアも良いかもしれません。ドレミにララ♭ソをぶつけています。

上の様な感じで、メロディの音符が長いところに合いの手としていれたり、単音のところにカウンターラインを入れたりすることで、単調さを回避することも大事かなと思います。

僕の音楽史(174)

浅草、吉祥寺の2つのジャズコンテストに優勝したことでいくつかのイベントで演奏する機会をもらうことができました。下の写真は浅草で優勝したことからお願いされて出演した上野駅でのイベントでの演奏です。

浅草コンテストでの副賞オーストラリア演奏旅行が秋に控えていたこともあって、結構しっかりとバンドでリハーサルを行う様になっていました。レパートリーはスタンダードが半分くらいとその他の楽曲で、オリジナルはまだ演奏していませんでしたが、それでもイントロやエンディングなどを中心に色々実験しながら曲をまとめていくことを繰り返していきました。ライブハウスのコネクションはなかったこともあって、定期的なライブ活動は行っていませんでしたが、それでも繰り返しリハーサルを行っていました。ライブ演奏のためのリハーサルではなく、演奏すること、いろいろな手法をバンドで実験をすることそのものが楽しくて仕方がありませんでした。

リハは大概はこんな感じでやっていました。

まずは何も考えず演奏してみる→荻原さんがちょっとしたアイディアを提案する→阿部君がそれに加えてアイディアを言う→宇山君が試しにそのアイディアをドラムパターンで叩いてみる。→僕が「まずはこっちやってみよう!」「イマイチだな?!次はこっちのパターンで...」みたいな感じでリハの進行する。なんとなくバンマスが武田で、コンマスが荻原さん&阿部くん...そんな感じでした。僕は現在までの音楽活動中で、このバンドで活動した期間が一番音楽的にも成長したと思いますし、テクニック的にもある意味ピークだった様に思います。

そんな時、浅草や吉祥寺で審査員をしていただいたジャズギタリスト沢田駿吾さんからジャズフェスティバル出演のお話をもらいました。